Wir müssen uns nicht wegen unserer Religion bekriegen! Es gibt Wichtigeres zu bekämpfen, wie Krankheiten…

Frau Sharafian ist Jüdin und in Israel geboren. Aus Angst vor Anschlägen möchte sie ihren Vornamen nicht nennen und ich verwende ihren Mädchennamen. Sie lebt seit 46 Jahren in Deutschland, in einer Großstadt Niedersachsens. „Ich kam 1973 der Liebe wegen hierher“, sagt sie. Frau Sharafians Mann war Deutscher. „Ich lernte ihn in Israel, in Tel Aviv, kennen. Er absolvierte dort damals seinen Zivildienst“, erklärt sie. „Er wollte studieren und konnte Hebräisch sprechen. Doch der Numerus Clausus war in Israel für pädagogische Studiengänge zu hoch. Wegen seines Studienplatzes gingen wir dann nach Deutschland“, erinnert sich Frau Sharafian.

„Auf dem Foto oben, bin ich mit 21 Jahren. Die andere junge Frau ist meine Schwester. Wir sind in Israel bei meinen Eltern und haben gerade ein Fohlen bekommen. Die Aufnahme machten meine Eltern, kurz bevor ich meine Heimat verließ und nach Deutschland ging. Ich liebe das Foto sehr!“

Wurde Frau Sharafian in Deutschland mit Vorbehalten begegnet? Die Freunde ihres Mannes wären sehr offen gewesen. Es hätte keine negativen Begegnungen gegeben. Sie spürte allerdings die Skepsis ihrer Schwiegereltern. Das Schrecklichste in Deutschland sei das erste Essen bei ihnen gewesen: „Es gab Sauerkraut und Bockwurst. Das war wirklich gruselig“, sagt sie lachend.

„Meine Eltern hatten viele Freunde in Deutschland, die Auschwitz überlebten. Wir besuchten zum Beispiel eine ungarische Familie. Sie war meinem Mann gegenüber aufgeschlossen, obwohl er Deutscher war“, erzählt Frau Sharafian.

Sie hatte kein Angst, als sie nach Deutschland kam. „Ich war neugierig. Erst als die innerdeutsche Grenze geöffnet wurde, bekam ich wegen der Ausländerfeindlichkeit Angst. Ich sah in Hoyerswerda wie Menschen andere Menschen verletzten, das war sehr gruselig!“, erinnert sich Frau Sharafian.

„Die Familien, die Auschwitz überlebten, wohnten anschließend wieder in Deutschland. Es ist doch so, es waren Deutsche, die ermordet wurden! Und zufällig waren sie Juden…“

Um eine Arbeitserlaubnis zu bekommen, habe ihr ein Freund ihres Mannes einen Job im Altenheim besorgt. Anschließend lernte sie Deutsch und machte eine Ausbildung zur Erzieherin. „Es war schwierig, dass ich kein Deutsch sprechen konnte“, berichtet sie. Heute unterrichtet sie neben ihrer Arbeit im Kindergarten, Hebräisch an Schulen und an der Universität. In Kürze geht sie in Rente, die Dozentenstelle an der Uni wolle sie trotzdem auf jeden Fall behalten.

Was gefiel Frau Sharafian am Besten in Deutschland? „Alles war so schön grün. Ich kam im Sommer, da ist in Israel alles verdorrt, wegen der großen Hitze. Und die roten Ziegeldächer haben mir sehr gut gefallen. Die Bauart in Israel ist eine ganz andere.“

Sie ist überzeugt: „Es ist für jeden Menschen wichtig zu wissen, woher er kommt. Meine Wurzeln sind sehr stark und mir wichtig. Meine ganze Familie lebt in Israel. Nur meine Schwester und ich wanderten aus.“ Ihre Schwester ging mit ihrem Mann, einem Amerikaner, in die USA. „Für meine Familie war das schwierig, das habe ich gemerkt, aber sie sagten nichts“, berichtet sie. Frau Sharafian versuche ihre Familie so oft wie möglich in Israel zu besuchen. Mindestens zweimal im Jahr sei sie dort. „Meine Familie ist orientalisch, meine Eltern waren Iraner. Ich habe drei ältere Brüder aus der ersten Ehe meines Vaters. Nachdem seine erste Frau starb, heiratet er meine Mutter und bekam noch drei Töchter. Ich bin das mittlere Mädchen davon“, sagt Frau Sharafian. Ihr Vater und ihre Mutter seien in den 1950er Jahren nach Israel eingewandert. „Das ist die Sehnsucht eines jeden Juden“, erklärt sie. Der Uronkel ihrer Mutter lebte in Jerusalem. Die Verbindung zu Jerusalem sei immer da gewesen. Das lasse sich ewig zurückverfolgen. Die ersten Jahre ihrer Kindheit habe sie in Jerusalem gelebt. Dann zog die Familie in die Stadt Aschkelon um, nördlich von Gaza-Stadt, an die Mittelmeerküste.

Welche Sprachen spricht Frau Sharafian? „Hebräisch, Persisch, Englisch und Deutsch. Als ich nach Deutschland kam, habe ich mich mit Englisch verständigt.“

Das Schönste an Israel sei das Wetter, besonders im Vergleich zu Deutschland. Das Essen sei Zeugnis einer frohen Natur. Und das Meer sei traumhaft, aber das wären nur Äußerlichkeiten. In Wirklichkeit seien es die Menschen. Sie wären aufmerksamer als in Deutschland. Man komme schneller miteinander ins Gespräch. Israelis seinen kommunikativer. Die Leute wären hilfsbereiter. Niemand würde an einem Menschen in Not vorbeigehen, so wie in Deutschland an Bettlern, die auf der Straße lebten.

Im Interview spricht Frau Sharafian vor allen Dingen über Ihren Glauben.

Sind sie stolz Jüdin zu sein?

Ja, ich bin gerne Jüdin.

Sind sie religiös erzogen worden?

Nein. Das war alles traditionell, die Feste, die Rituale, dass wir kein Schweinefleisch gegessen haben… Das war nicht religiös motiviert.

Wurde Religion bei ihnen an der Schule unterrichtet?

Ja, in Israel wird Religion in der Schule unterrichtet.

Haben sie als Kind an Gott geglaubt? Und gab es unterschiedliche Phasen in ihrem Glauben je nach Alter und Lebensumständen?

Nein, gab es nicht. Für mich ist Glaube mehr etwas, das mit Tradition zu tun hat. Wenn ich im Ausland war oder es mir nicht gut ging, dann habe ich schon gedacht, dass jemand auf mich aufpasst…

Welche Feste feiern Sie?

In der ersten Zeit in Deutschland gab es in der Stadt, in der ich mit meinem Mann wohnte, noch gar keine Synagoge. Und es gab auch keine Gemeinde. Ich musste 125 Kilometer bis in die nächste Stadt fahren. Der einzige Jude in meiner Stadt außer mir, war der Bürgermeister. In den ersten zehn Jahren unserer Beziehung, haben mein Mann und ich keine jüdischen Feste gefeiert.

Feiern sie heute Weihnachten?

Ja, weil es schön ist!

Was ist ihre Heimat?

Israel.

Woran denken sie beim Wort Heimat?

An zu Hause sein. Ich mag mein schönes Haus mit Garten in Deutschland, das ich damals zusammen mit meinem Mann gekauft habe und in dem ich heute alleine wohne. Ich mag meine Freunde. Aber ich denke da, wo man geboren ist, ist zu Hause. Vielleicht ist das aber auch nur so eine Idee und ich würde mich in Israel gar nicht mehr zu Hause fühlen. Das ist schwierig zu sagen. Meine Schwester würde auf die Frage antworten: USA. Aber in den USA ist es auch anders als in Deutschland. Da gibt es einen größeren Zusammenhalt unter den Juden. Und die Nichtjuden wissen besser Bescheid, zum Beispiel kennt man in den USA die jüdischen Feste. Das ist in Deutschland nicht so. Meine Schwester hat eine deutsche Nachbarin und die gratuliert ihr zum neuen jüdischen Jahr. Und obwohl ich mit den Kindern im Kindergarten die jüdischen Feste bespreche, gratulieren mir die Eltern nicht zum neuen jüdischen Jahr. Das ist in den USA selbstverständlich.

Was ist Israels größte Stärke?

Die Vielfalt. Es sind die Menschen aus vielen, vielen Ländern. Und die Kreativen. Jeder kommt mit Digitalität klar und entwickelt etwas Neues daraus. In Israel bauen sich die Menschen ihre Zukunft. Das ist eine gute und notwendige Stärke. Sehen sie, die Ausschwitzüberlebenden haben sich nicht die Vergangenheit angeguckt, das wäre gar nicht möglich gewesen! Sicherlich, teilweise haben sie die Vergangenheit auch verdrängt, aber vor allen Dingen haben sie immer nach vorne geschaut! Niemals rückwärts, sondern immer vorwärts. Sehen sie sich die

Bauhausstadt Tel Aviv an. Jüdische Architekten aus Deutschland errichteten all die Gebäude im Bauhausstil.

Was ist die größte Schwäche Israels?

Die ganze Religiosität bedeutet Schwäche. Ich meine damit das

ultraorthodoxe Judentum. Das spaltet.

Spendet Glaube ihnen bei schwierigen Aufgaben Kraft?

Ja.

Tragen sie ein Symbol des Glaubens?

Nein, für mich hat Glaube nichts mit Symbolen zu tun, auch wenn wir für die Feste natürlich bestimmte Leuchter anzünden. Aber das ist insgesamt ein Gefühl, nichts Materielles. […]

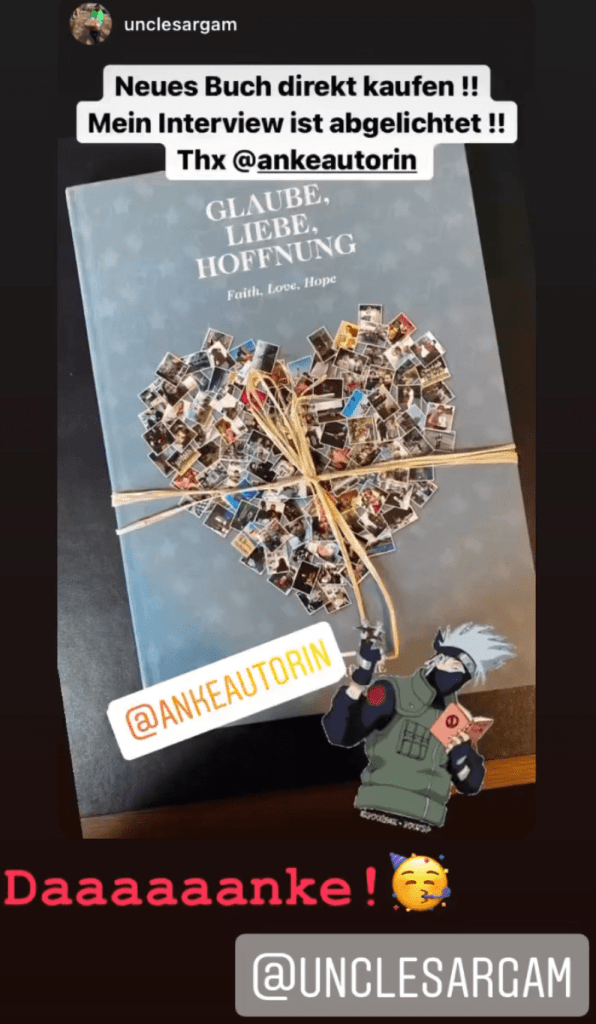

Das vollständige Interview ist in meinem Buch Glaube, Liebe, Hoffnung zu lesen.

Das Buch ist direkt über mich zu bestellen, für 24,90 Euro unter Angabe der Postadresse: https://www.paypal.com/paypalme/BookFaithLoveHope

- Herausgeber : Anke Kühne (23. Oktober 2021)

- Sprache : Deutsch

- Hardcovereinband : 144 Seiten Hochglanz

- Fadenbindung mit Kapitalband

- ISBN-10 : 3000701257/ ISBN-13 : 978-3000701252

Oder über Amazon als Kidle-Edition für 9,99 Euro:

https://www.amazon.de/Glaube-Liebe-Hoffnung-Anke-K%C3%BChne/dp/3000701257